청와대 개방 한 달 후유증 심각.. 넘치는 관람객에 훼손 '시간문제' [S스토리]

서두른 개방, 무질서 시민.. 골병드는 靑

개방 첫날에 불상 앞 불전함 훼손

취식·음악회·콘텐츠 촬영 등 봇물

녹지원 손상.. 연풍문은 쓰레기장

사태 수습에 문화재청도 안간힘

발굴 조사·연구 가능성 무궁무진

"풀 한 포기까지 중요" 우려 불구

개방 한 달 넘겨 문화재위원 답사

"중장기적 관점서 관람 추진해야"

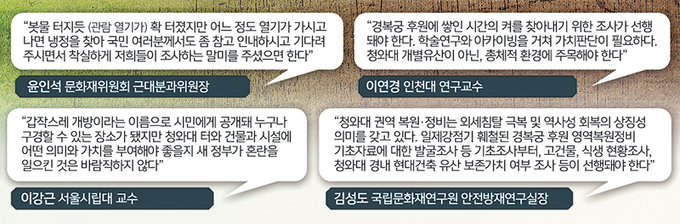

문화재위원장 겸 천연기념물분과위원장인 전영우 국민대 명예교수가 지난 17일 청와대 답사 후 밝힌 소감이다. 청와대 터는 고려시대 남경, 조선시대 경복궁 후원, 일제강점기 훼철의 수모, 미 군정 시기의 비극, 남한 단독정부 수립 후 2022년 5월까지 1000년 정치 공간이었다. 중세, 근세, 근대, 현대의 역사가 연속적으로 중첩돼 있는 그야말로 ‘무가지보’(無價之寶·가치를 매길 수 없는 보물)다. 1960년대 70년대 80년대 90년대 2000년대 지은 건물이, 전통한옥과 현대한옥, 현대건물이 공존하고, 각 정원과 수목에 정치 흔적이 스며 있다. 740년 넘은 최고령 수목인 수궁터 주목을 비롯해 천연기념물이 될 자연유산이 있다. 전문가들이 “풀 한 포기까지 중요한 곳”이라고 하는 이유다.

전문가들 사이에선 관람과 활용이 허용되는 사적이나 등록문화재로 우선 지정을 서두르고, 조사를 진행해 나가면서 그 결과에 따라 지정문화재로 전환하는 등 조치가 시급하다는 지적이 나온다.

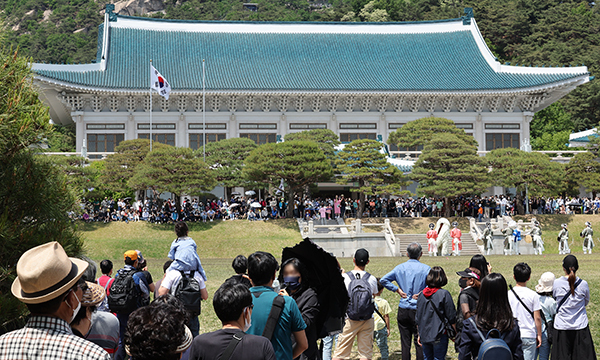

청와대 개방 첫날 청와대에 입장한 관광객이 잔디 위에 돗자리를 깔고 앉아 음식을 먹거나 나무를 의자 삼아 깔고 앉는 과정에서 조경을 훼손하고 있다.

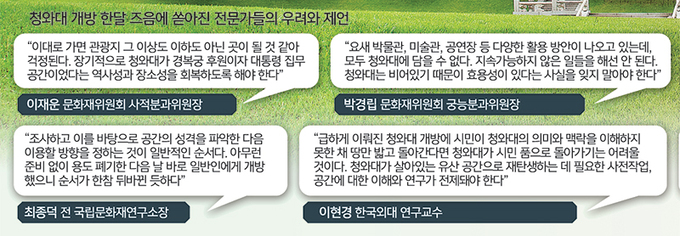

이재운 문화재위원회 사적분과위원장은 순서가 뒤바뀐 것 아니냐는 기자 질문에 “사실은 그렇다(지적이 맞다)”며, “취임식과 함께 ‘이벤트’ 성으로 개방되다 보니 그랬던 것 아닌가 싶은데, 이런 대단한 공간이 일반에 공개되기 전에 그래도 문화재청, 문화재위원들이 먼저 충분히 둘러보고 어떤 역사성과 장소성을 담아 일반에게 지속 가능한 공간으로 보여줄 것인가에 대한 심도 있는 논의가 먼저 있었으면 좋았을 것”이라고 말했다.

비슷한 사례로 일제와 미군이 이어 사용하다 국민 품으로 돌아갈 예정인 용산 민족공원 개방 추진 과정과도 대비된다. 2003년 한·미 정상 간 용산기지 이전 합의, 2004년 용산기지 이전 협상 국회 비준 및 국무총리실 산하 민관 합동 자문기구 출범, 2005년 우리나라 최초 국가 도시공원 조성 발표, 2007년 용산공원 조성 특별법 제정과 실무단 가동 등 수년에 걸쳐 연구, 조사, 여론 수렴, 단계적 개방을 중장기 과제로 이행 중이다.

그 사이 청와대 훼손은 현재 진행형이 됐다. 개방 첫날 보물인 불상 앞 불전함을 한 여성이 “내가 청와대 주인”이라고 외치면서 훼손한 사건을 필두로, 녹지원 보리밭이 훼손됐고 쓰레기장이 된 연풍문 화장실 모습이 세상에 알려졌다.

개방 후 현 사태를 수습 중인 문화재청도 진땀을 흘린다. 정부조직 중에서도 소규모인 데다 대전에 위치한 문화재청 직원들, 산하 박물관 등에서 파견받은 직원들 20명 정도가 관리 감독부터 활용기준 마련, 관람 규정 훈령 제정 등 정책 마련을 도맡아 진행 중이다. 가수 비 공연이 있던 지난 17일 저녁 문화재청 직원 10명 정도는 밤까지 남아 훼손 방지를 위한 감독을 하고 뒷정리를 해야 했다.

이 같은 개방 한 달을 전후해 학계 전문가는 우려를 쏟아낸다. 김성도 국립문화재연구원 안전방재연구실장은 지난 16일 건축학회 주최 토론회에서 “일제강점기 일본이 대한제국의 상징인 환구단을 철거하고 그 자리에 조선총독부 조선 경성 철도호텔을 짓고 호텔에서 대한제국 황궁우를 내려다보도록 해 우리 민족의 역사를 지우고 치욕을 안겼음에도 광복 후인 1967년 우리 스스로 그 자리에 웨스틴조선호텔을 지은 치욕을 반복해선 안 된다.

또 일본이 우리 민족, 문화의 정수인 경복궁과 경운궁(덕수궁)을 공원화해 위락 화했고, 창경궁을 유원지인 창경원으로 만들어 위락 화했던 치욕을 겪었음에도, 우리 스스로 또다시 경복궁 후원을 공원이나 유원지로 위락 화해 우리 역사에 치욕을 안기는 사례가 발생하지 않도록 해야 한다”라고 했다. 그는 “우리 역사를 온전히 후세에 전해주기 위해서는 경제적 관점, 포퓰리즘적 관점에서만 봐선 곤란하며, 전문가 의견을 수렴해 중장기적으로 추진해가는 것이 필요하다”라고 지적했다.